音を立てながら勢いよく割れた。

飛び散った破片は飛び散りこちらに向かってきて、

体に打ち付けじゃらじゃら音を立て地に落ちた。

その欠片の上に膝をつき、

映し出される自分の表情は余所見に

その欠片の幾つかを拾い上げ、

忘れてなるものか、と

自分だけの箱にしまっておいた。

肌身離さず持っておいた大事な箱と共に、

あちらこちらを駆け回った。

時が長らく経つと、その存在すらを

すっかり忘れ、突如思い出したように、

奥底に仕舞われた箱を引っ張り出して

開けたところ、

埃を立てながら、

あの時の欠片たちは、

当然だが静かに眠っていた。

その欠片を手に取ってみたところ、

あの頃の鋭い角は箱に打ち付けられたためか、

角が取れており、あの時の透明感は失われ、

沈んだような質感になっているが、

何やら美しみを覚え、

どういうわけか懐かしさを見、くすりと笑ってしまう。

欠片に映る自分の顔とは、あの時から当然だが年を経ていた。

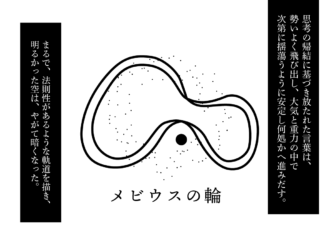

そうか、きっと忘れてなかった。

どうでもよいことだったのだ。

長らく誰にも見られることもなく、忘れられつつも、

僕の箱の中で、時間をかけながら、

ただ静かに、僕の輪郭を作っていた。

忘れるほどに、僕の中に馴染み息づいていたのだ。