深夜に差しかかろうとしたとき、次の店に入る前にタバコを切らしていたことを思い出し、近くにあったコンビニへ歩いて行った。

この通りは毎日ではないが、どこかへ行くときの通り道。

このコンビニがある場所は、前に通ったときには、違うお店だったがなにのお店だったかが思い出せない。

(正確にはあれからも気になっていて、ずっと思い出す作業をしていて思い出すことができた。地元人が毎日の買い物に使ったであろうスーパーだった。

地元人の層も時間とともに変わり、現代の人々のニーズに合わせた形となって生まれ変わった。)

「僕らも、きっと、忘れられていくのだろうな。」

風がそっとそよいだように、耳に入ってきた言葉は少し寂しげだった。

気の利いた応答もできず、遠くを見た。

僕たちはその場所を去っていった。

アニメーション 傷跡

とある集い。

二件目の店に入る前にそんなやりとりがあって、コンビニになった店はなんだったろうかと考えていたら、そのやり取りもずっと頭に残っていて、それを物語にしてみた。

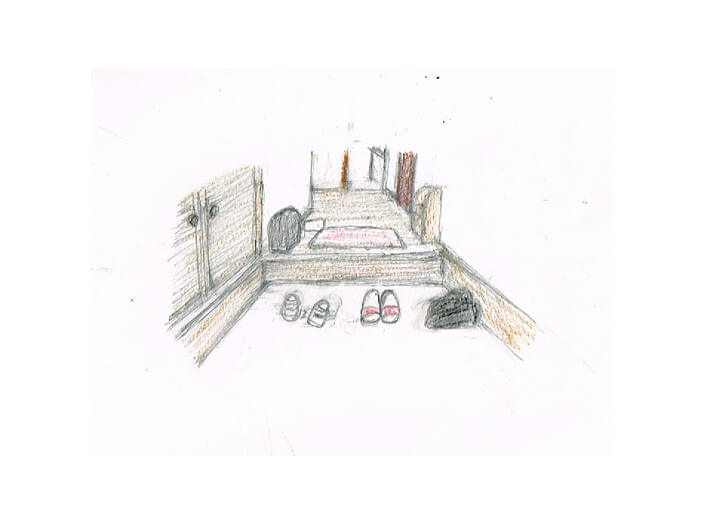

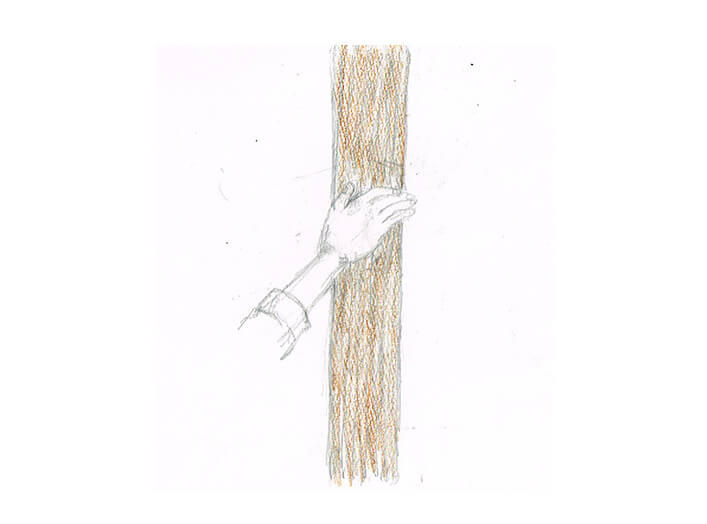

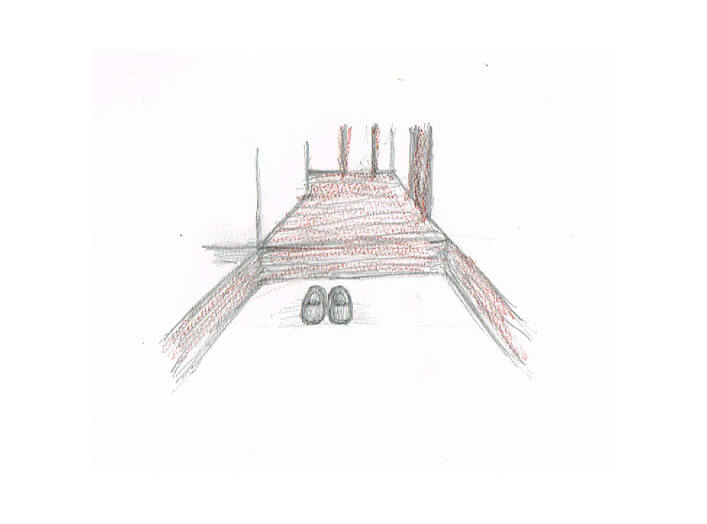

長い間生活をした家。

そこで過ごした時間の傷が、あちらこちらについている。

ふと目に入ったあの傷はあのときのだ、あの傷はきっとあのときのだ、と懐かしむ。

そんな傷跡は見えなくなってしまい、そんな時間があったことなど知られることもなく、新しい時間が時を刻んでいく。

現代にかけて長い時間繰り返しいたるところであった出来事を想像していると愛おしくなり、描いてみたくなった。

だだ、それだけ。